笑えと言われて写真を撮られそうな新天地

4月3日――

ほろほろとこぼれるような春の陽を浴びる今日この頃、いよいよ帝都を出立して新天地に向かう日がやってきた。

ラムリーザとソニアの二人は家族に別れを告げ、帝都の中央にある駅に向かっていた。駅までは距離があるので、ソニアの父親である執事が運転する車で行くことになっていて、これは先日のパーティの時と同じだ。

車で走ること数十分、帝都シャングリラの駅に到着した。そして車を降りるときに執事が言った。

「ラムリーザ様、ソニアをよろしく頼みます」

「わかったわかった、何度も聞いたよ」

「お父さん、あたし一人でも大丈夫だってば」

それを聞いて執事は安心したのか一礼し、車を走らせ去っていった。

休日の朝10時という早くもなく遅くもない時間というのもあって、駅はそれほど混雑していない。

二人は並んでその駅に入っていった。

「ねぇ、二人だけで駅に来るのって初めてね」

「そうだね。二人だけで帝都から出るのも初めてだけどね」

親に連れられて家族でバケーションなどで遠くに出かけることは何度かあったが、二人きりで帝都から離れるということは初めてだった。先日のパーティも、母親同伴であったというのもある。

「これもデートかな」ソニアは冗談ぽく言ってみるが、ラムリーザはただ「引越しだ」と淡々と答えるだけだ。デートなら先日、帝都の繁華街お別れ会と称して一度やっているが、まだ恋人同士に関係を昇格させたという自覚が生まれない。

大きな荷物はあらかじめ運んであるので、二人の持っていくものは普通サイズの鞄一つ分ぐらいに収まっている。

「ねえ、ラム。これから行くところってどんな所なの?」

「西の果てにある地方都市ってのと、ポッターズ・ブラフという名前しか知らないなぁ。なにしろ、初めて行く所だからね」

「笑えって言われて写真撮られそうな所ね」

「なんやそれ」

ポッターズ・ブラフというのは帝国の地方都市である。それほど大きくないが、西の国境から一番近い場所というのもあり、一応要所でもあるわけで辺境の田舎って程でもない。ただし貴族が多くて古都といったイメージの帝都とは違って、中型の都市というのと、新しいイメージがあるのが違いとなっている。そして、それほど近いところでもなく、特急の蒸気機関車で二時間ほどかかる距離の場所にあった。

その汽車は、先日のパーティに参加する時に一度乗ったばかりなので、場所などを覚えていて迷うことは無かった。そもそも何度も来たことのある駅である。汽車の行先は調べなければならないが、その汽車が停まるホームが分からなくなることはない。

「あ、席が空いてるよ。あそこに座ろうよっ」

向かいになっている席が空いていたので、二人はそこに向き合う形で座ることにした。

そして、外の景色を眺めているソニアを、ラムリーザはぼんやりと見ているのであった。

「待てよ、ソニアお前、その格好で出てきたのか……」

ラムリーザはソニアの姿を改めてじっくりと見て、ぼそっとつぶやく。

「きゅ、急に何?」

「いや、昔はいろいろ可愛い服着ていたのに、ここのところずっとそのだぼだぼ」

「だってしょうがないじゃん。別にいいでしょ?」

ソニアは胸を押さえて顔を赤らめ、再び窓の外に目をやるく。

ソニアの下半身はいつもの際どいミニスカートで、そこから伸びた健康的なふとももがまぶしい。だが、オープンな下半身に対して、上半身はガード固い。大きいサイズのニットを、腹の辺りでだぶつかせていて、大きな胸が目立たないようにしているのは分かる。だが、それゆえに太って見えるのだ。

「せめて、そのだぶつかせるのやめろよ。ちゃんと伸ばして着てみ」

「だって、こうなるのよ……」

ソニアは、だぶついている腹回りの生地を下に伸ばす。すると、隠されていた物が姿を現した。ソニアの大きな胸のラインが強調されて、うむ……バスト98cmは伊達じゃない。まるで顔が三つある様だ。

「太って見えるのよりは、胸が強調されている方がずっといいと思うけどな。ってか、だぶつかせているの、変だ」

「変? うーん、そうかなぁ……」

ラムリーザに「変」と言われて、ソニアは困ったように自分の胸を見下ろす。そして、ぎゅっとその大きな胸を、上から押さえつけた。

「まあいいか。学校が始まれば、一日の大半を制服で過ごすわけだし、夜はナイトガウンを着るからな。ソニアの残念なところは私服だけだから」

「制服……ボタンの留まらないブラウス……」

ソニアは、先日試着した制服を思い出して、大きくため息を吐いた。

列車は、そんな二人を乗せて進んで行った。

『ポッターズ・ブラフへようこそ、ポッターズ・ブラフへようこそっ。降り口は右側です』

二時間ほどして、目的地のポッターズ・ブラフに着いた。

駅前の雰囲気は、古風な帝都と違いのんびりしたイメージて、ビルもそれほど建っていなくて、小さな店が立ち並んでいる。人通りはそれほど多くは無くいところがさらにのんびりとしたイメージを加速させていて、見たところ繁華街ってイメージではない。ただ、古いイメージはなく、新しい町並みが広がっていた。

帝都と違ってバスターミナルとかは無く、タクシーが数台停まっているだけだ。そして駅を囲むように、オレンジ色をしたガザニアの花が並び咲いていた。

「ねえ、ラム。寄宿舎はどんなところ?」

「えーと、駅からそれほど遠くなかったはず。寄宿舎じゃなくて、確か親戚の住んでいる屋敷なんだ。あまり会ったことが無いから知らないけど、父方の遠縁らしいよ」

「学校も駅から近いんだっけ」

「確かそうだな、というより駅から一番近いからそこに決めたんだけどね。しかし……ふむ、正解だったな」

「えっ、何が?」

ラムリーザにじっと見つめられて、ソニアは少し顔を赤らめる。

「ソニアを連れてきたこと」

「え……」

「やっぱお前と居たら楽しいわ」

「た、楽しい? あたしって楽しいの?」

ソニアの顔が、ぱあっと輝いたような気がした。

「うん。これが、場合によっていたら、一人で来ることになっていたと思ったらね」

「あたしも楽しい、ラムと一緒に旅行ができて」

「旅行というより帰宅なんだけどね」

などと会話しながら二人は汽車を降り、駅から出て行こうとした。

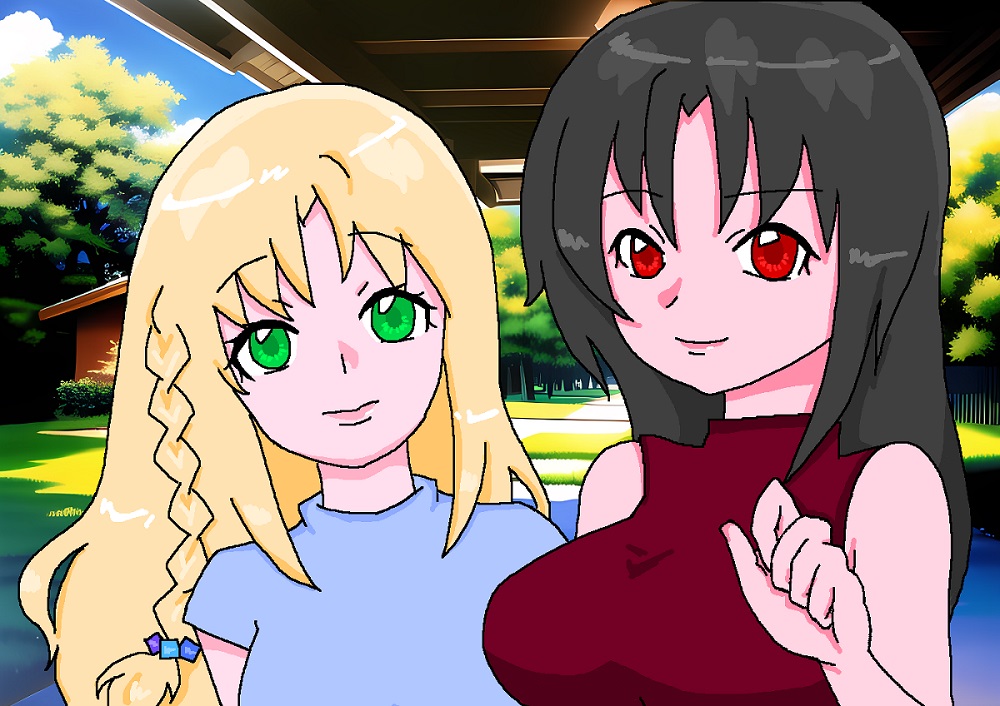

その時、駅の中に二人組みの女性が入ってきた。二人とも髪を腰まで伸ばしていて、一人はプラチナブロンドの神秘的な雰囲気、もう一人は黒髪で妖艶な雰囲気だった。二人ともまごうことなきき美少女で、歩く仕草もスタイルも抜群だ。

その二人はラムリーザとソニアの傍を通り過ぎて、談笑しながら駅の中へ進んでいった。

「ふむ……、この街の女の子は綺麗だな」

ラムリーザは、いつの間にかすれ違っていった二人の美少女に見惚れて振り向いていた。うん、後姿も美しい。ソニアとは違った、大人びた香りもかぐわしい。

この時ラムリーザは、先程の二人をどこかで見たような気がした。だがそれを思い出すことはできなかったが、何か記憶をくすぐるものがあった。

「ラームッ!」

ソニアを見ると、彼女は口を尖らせてラムリーザを睨みつけている。

「あたしと一緒だと楽しいから連れてきて正解、って言った傍から浮気?」

「うん、不思議だね。世の中は不思議なことで満ち溢れているから楽しいんだよ」

「意味わかんないよもぉ、しかも否定してないし……、ぽっと出に掻っ攫われる幼馴染なんてやだっ!」

「すれ違っただけの相手に嫉妬するのも大概だけどな」

「何よ、あんなちっぱいにデレデレしちゃって」

「しとらんがな。それとちっぱいってなんだよ……だがな!」

勝手に嫉妬し始めてうるさいソニアに辟易したラムリーザは、ガッと肩を抱き寄せる。

「こういうことはソニアにしかしないんだけどな」

「もー、ラムったら……」